荃 葵:走馬燈月餅會真情實感

小時候沒什麼娛樂,過中秋最想看家居附近一間餅店門外掛的「走馬燈」,有手抱小孩,對走馬燈指指點點,大人小孩都看得開心,良久捨不得離去。即使人多堵塞大門,也沒被驅趕。

走馬燈早在宋代已出現,在長方形或圓形紙燈籠內安裝輪軸,以及古裝美女或騎馬武將剪紙,點上蠟燭,燭火生熱,形成氣流,推動輪軸不斷轉動,把剪紙影像投射到屏幕上,就像有人在你追我逐,故名走馬燈。

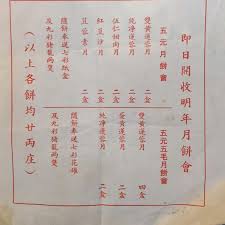

此外,大人每年都供「月餅會」,那是始於1930年代初一種中秋民間文化,1940至50年代非常流行。那時一般人收入低,中秋是大日子,月餅自用及給老闆送禮都不可或缺,提早一年以月供付款,一年後中秋前取貨,就不用一次過花費太多購買。店家也可以預先了解市場需求,計算好要準備多少原材料。月餅會可以供一份或半份,一般一份為10盒月餅,半份是5盒,每月供3元,一年36元便有一份即8至10盒,約七折優惠。那時從來不曾聽過有店主「走數」,家母與左鄰右里每年都供,每次必定有貨到手。1990年代社會逐漸富裕,月餅會隨之式微。可嘆的是社會愈繁榮,詐騙案愈多,日前就有騙徒製冒牌月餅放上網兜售。我但凡手中有餅店贈券,即使幾年後才到期,也盡快用掉,以免夜長夢多,因為餅店突然結業的事例並不罕見。

中秋月光皎潔如銀,一家團圓吃月餅,當年那餅店在門外高掛走馬燈,目的雖是招徠生意,但能哄人開心,也屬真情實感,製餅商也恪守本分,筆者視這些為「傳遞燃燈精神」,讓人窩心。