荃 葵 :由《尺牘》課本想起

現代人互通消息,靠一部智能手機,發訊息、打電話,更可以藉視像看到千里以外對話人的模樣,家居電話和電郵已然落後了。筆者讀小學時,電話是珍稀之物,一般是商店才有。普通人家如要打電話,就要到相熟商店借用,更遑論有什麼電郵、手機了。要跟別人溝通,多數人只靠白紙黑字寫信。

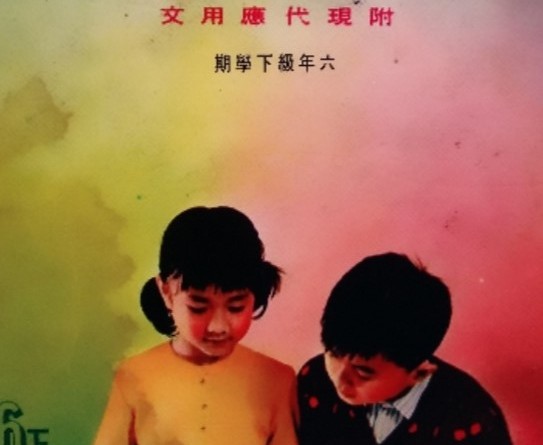

筆者小學時讀過一本課本名為《尺牘》,教小學生如何寫信、寫通告,由教育局前身教育司署規定小學生必讀。在未發明紙張之前,人們用竹木或帛製成尺把長的版面,在其上書寫記事、敘情表意、傳遞消息,稱為「尺牘」。香港的《尺牘》課本於一九七○年代以後就取消了,晚期的《尺牘》為彩色印刷,封面上的中文字從右向左橫排。今天人們尤其是年輕人用手機發訊息,用了大量「潮語」、縮寫、諧音甚至「表情符號」等。《尺牘》教學生寫信,則是按照中國傳統的格式,文字一定是原整句,首先注重的是寫信人與受信人的稱謂。

對親戚的稱呼,英文很籠統,不管是叔伯舅父姑丈姨丈,一律叫uncle;也不管是姑媽姨媽舅母阿嬸,一律叫auntie;也不分祖父祖母外公外婆,均叫grandparents。有人認為我們中國的親戚關係太複雜了,其實,親疏遠近,長幼有序,源於中國人自古就重視家庭倫理。我家雖然不是什麼大家族,但因輩份最高的祖母跟我們同住,所以逢年過節,男家所有親戚都來我家向老人家問好;女家方面,外祖父母早逝,家母是長女,女家親戚也常來探望家母。親戚一大堆,我從小就習慣如何尊稱他們,沒覺得麻煩。

寫信的抬頭稱謂要分輩分,「某某仁兄、學兄」之類,「某某尊鑒」,信尾寫「此致」等等。一聲尊稱,是知書識禮的表現。結束語來一句「順頌日安」等,平輩和長輩都有不同用詞;再下面是寫信人的姓名及簽署,之後是寫信當日的日期。「某某手啟」,表示親手陳述之意。

一個學生若不好好寫一封信,不尊稱長輩,會被視為沒有家教,父母會很生氣,自覺在親友面前抬不起頭來。筆者回想《尺牘》的點滴,頗覺趣味盎然。 從《尺牘》課本,可以看到當時香港實用文教學的情況,是一份寶貴的教育歷史研究素材。