中非合作 促進互利共贏 丘健和

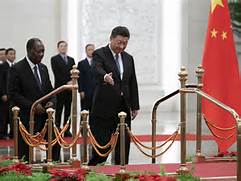

中非合作論壇北京峰會於本月初舉行,國家主席習近平在開幕演說中提出「八大行動」以促成「中非命運共同體」,並計劃未來3年向非洲提供600億美元援助,支援改善當地基建設施,並且推進工業化,為中非友好合作揭開新一頁。

中非人口合共有26億,相等於世界人口三分之一,是發展中國家之間最具規模合作平台。這次峰會除了與台灣當局有邦交的斯威士蘭之外,非洲各國領導人及聯合國、非洲聯盟等國際組織派代表赴會,是今年中國舉辦規模最大的主場外交活動。

回顧歷史,中國與非洲各國淵源由來已久。在1950至60年代,非殖民化運動席捲非洲,當時中國政府已向非洲各國游擊隊提供軍援,以協助他們爭取獨立。其後在1970年代,中國政府更推動援建坦贊鐵路,是改革開放前最具規模的援外工程。另外,1971年聯合國通過恢復北京政府的代表權,從而讓中國走進世界,並與西方國家建交,而在投贊成票的76個國家中,有26個來自非洲,「非洲兄弟把我們抬進聯合國」更成為中國外交史佳話。

正當中非合作如火如荼之際,不少西方傳媒大肆炒作,試圖抹黑中國政府在非洲推動所謂「新殖民主義」,這些論調其實是冷戰思維下的產物。過去半世紀以來,不少非洲國家從西方殖民中獨立後,長期處於天災及戰亂邊緣。1980年代末隨着冷戰結束,不少本來依賴與蘇聯貿易及援助的發展中國家頓時失去經濟後盾而陷入危機。

當時以美國為首的西方國家向這些發展中國家開出藥方,就是所謂的「華盛頓共識」,包括政府要減少干預市場、貿易自由化、企業私有化等,以維持經濟穩定。他們向這些國家提供援助及貸款時高度介入受援國經濟制度,甚至要按西方標準推行體制改革,忽略了各國實際情况,結果出現「愈幫愈窮」的困局。

反觀中國自改革開放以來,已讓7億人口脫貧,40年來中國一直按本國實際情况出發推行漸進式改革,既保持對外開放,同時維持國家發展主導權。在今年中非合作論壇,國家主席習近平在演講中提出「五不」,包括不干預非洲國家探索符合國情的發展道路、不干涉非洲內政等。對非洲國家而言,中國經驗的吸引力自然比西方的大得多。

此外,過去數十年西方國家支援非洲的模式主要是「輸血」式單向人道援助,包括提供糧食、醫療物資等。正所謂「授人以魚不如授之以漁」,中國對非洲的經濟援助及貸款主要集中在基礎建設、製造業等領域,並為他們提供專業及管理人才培訓,為非洲經濟提升「造血」功能。與西方國家的「輸血」模式相比,中國的「造血」模式致力培養非洲國家內生增長能力,實現互利共贏目標。

筆者留意到香港社會對這次峰會的評論,不是對此冷嘲熱諷,就是批評中國野心勃勃。這無非是對西方意識形態盲從附和的表現,是「中國崩潰論」或「中國威脅論」的延伸。

實事求是看待國家發展

面對國家發展,其實港人既不必鄙視、刻意貶低國家,對內地發展雞蛋裏挑骨頭,也不必過於仰視,動輒吹捧「厲害了我的國」般的主旋律;而是要平視,擺脫意識形態枷鎖,實事求是地看待國家發展。只有正確認識國家,在一國兩制基礎上與內地及海外展開充分合作,發揮自身優勢,才找到未來出路。